|

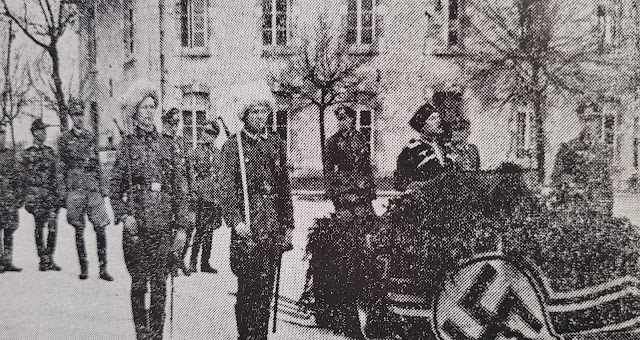

| Les obsèques d'un cosaque dans une caserne de Chaumont. (Collection club Mémoires 52). |

La mémoire collective les appelle "les Vlassov", du nom d'un général soviétique passé au service du IIIe Reich. Dans le cas des troupes russes présentes en Haute-Marne en 1944, le terme est incorrect. Les unités cosaques qui se sont installées dans le département en février 1944 ont, en réalité, été recrutées parmi les prisonniers de guerre de l'URSS.

Dès le 15 février 1944, Jean Eglenne, commissaire de police à Chaumont, rend compte au préfet de la Haute-Marne que "la population commente peu favorablement l'arrivée des contingents cosaques dans les casernes de Chaumont. Leur état de saleté répugnant et leur laisser-aller ont fait très mauvaise impression".

Dans un article publié dans le numéro 166 de 39-45 magazine (avril 2000), Alain Chazette apporte d'utiles précisions sur ces hommes. Ils appartiennent à la Freiwilligen-Stamm-Division (division de remplacement de volontaires) dont l'état-major divisionnaire est créé à Lyon en février 1944. Deux régiments de cette division sont présents en Haute-Marne : le Freiwilligen (Türk)-Stamm-Regiment 3, commandé par le major Wilhelm Sebald puis le major Werner Anton (notamment à Langres, Chaumont et Gray), et le Freiwilligen (Kosaken)-Stamm-regiment 5 (à Autun, Chaumont et Langres). Grâce aux numéros de boîtes postales de campagne (feldpostnummer) identifiés par la délégation régionale de Reims du Service de recherche des crimes de guerre ennemis (SRCGE), nous savons notamment que la Jung-Kosaken-Schule (école de jeunes cosaques) du Freiw-Stamm-Reg. 5 était cantonnée à la caserne Turenne de Langres (FP 56 188).

L'officier commandant à Chaumont les cosaques du quartier Foch (devenu caserne Adolf-Hitler) se nommait Felix Kupper. Sa logeuse, Odette Daverio, domiciliée au 86 bis, avenue de la République (à proximité de la caserne), se souvient que ce rittmeister qu'elle a accueilli à partir de février 1944 "venait [...] de la région de Pontarlier et de Lons-le-Saunier", après avoir servi à Varsovie durant l'automne 1943. Les enquêtes conduites par la SRCGE indiquent que Kupper était âgé de 35 à 40 ans environ, mesurait tantôt 1,70 m, tantôt 1,88 m, et était domicilié à Innsbruck (Autriche). On peut supposer que Felix Kupper commandait l'un des trois groupes d'escadrons (reiter-abteilung) du Freiw-Stamm-Reg. 5 : le 1er. De source allemande, le II. Reiter-Abteilung a été formé par le II./Ost-Reiter-Abteilung 454, le III. Reiter-Abteilung par l'Ost-Reiter-Abteilung 403. Les oberst Rudiger von Wedel, Aleksander von Bosse et Rudolf Stabenow auraient successivement commandé ce régiment.

D'après les souvenirs d'Odette Daverio, les officiers casernés à Chaumont se nommeraient Hoffermann (ou Offermann), Hartmann, Niemann et Alex Lekoff (sic). A Langres, selon le maire Charles Beligné, le commandant des troupes cosaques était le hauptmann Kleihans (ou Kleinhans). Un de ses officiers était un leutnant nommé Zulkloff

Les opérations

Jusqu'en juin 1944, la division ne fait pas particulièrement parler d'elle en Haute-Marne. Puis, le 15 juin 1944, elle participe à l'attaque du maquis de Laferté-sur-Aube. D'après le SRCGE, ce sont des troupes venues de Chaumont, Châtillon-sur-Seine et Vesoul qui ont pris part à cette opération, se soldant par la mort de deux FFI. Le chef du maquis (adjudant Maurice Ghirardi) croit savoir que le hauptmann Wickermann et l'oberleutnant Offermann commandaient les Russes engagés dans cette opération.

Puis, le 30 juin 1944, ce sont toujours des cosaques de Chaumont, sous les ordres du rittmeister Kupper et du leutnant Lange, qui détruisent le maquis de Voisines, près de Langres (16 FFI et un civil tués ou exécutés). Selon la justice, une force évaluée à 800 hommes auraient été mobilisée pour cette opération.

Le 8 juillet 1944, un important contingent de cosaques quitte la Haute-Marne pour aller combattre les maquis de l'Ain et du Haut-Jura. Chauffeur réquisitionné, l'abbé Pierre Perchet, de l'école de Malroy, témoigne être parti à 13 h 30, ce jour-là, du quartier Foch de Chaumont, pour prendre la direction du Jura via Langres, Champlitte et Gray. Il situe la fin de cette expédition au 23 juillet 1944, tandis qu'un chauffeur jurassien réquisitionné sur place se souvient, pour sa part, avoir ramené les troupes allemandes à Langres le 21 juillet 1944. Dans un compte-rendu ultérieur, l'abbé Perchet note qu'une des trois colonnes ennemies était dénommée K (les deux autres : B et W). Le K fait-il référence à Kupper ? C'est une hypothèse. Dans son témoignage, le prêtre rapporte surtout les nombreux massacres de civils dont il a été le témoin, notamment à Dompierre-sur-Mont et Dortan.

Durant la deuxième quinzaine du mois d'août 1944, tandis que les forces alliées se rapprochent du département, les cosaques sont déployés dans de nombreuses localités de la moitié sud de la Haute-Marne, et notamment dans le sud-ouest. D'après les témoignages d'habitants, ils sont ainsi une centaine à Faverolles (à partir du 15 août 1944), environ 300 à Auberive, environ 80 à Châteauvillain, etc. D'autres détachements sont présents aux promenades à Arc-en-Barrois, sur le terrain d'aviation de La Vigneulle à Rolampont, où sont rassemblés des dizaines de chevaux et poulains, à Doulevant-le-Château... "D'après les renseignements que j'ai pu recueillir, ces militaires venaient d'Autun (Saône-et-Loire), d'ailleurs ils se vantaient d'être les auteurs du pillage de cette ville", témoigne Angéline Ubry, employée de La Poste à Faverolles.

Durant cette période, les crimes sont nombreux. Les 22 et 23 août 1944, trois résistants (Suzanne Lamy, Geneviève Aubertin, Robert Ingret) sont exécutés à Auberive. Le 24, le détachement de cosaques de Châteauvillain, associé à des troupes portant l'uniforme de la Luftwaffe, massacre 17 habitants du bourg. Le même jour, une force estimée à 300 Russes et Allemands entre dans Giey-sur-Aujon - où la veille un cosaque a été tué lors d'un accrochage avec des parachutistes SAS - avec trois pièces d'artillerie et des chevaux, et se livre au pillage. Pour le massacre de Châteauvillain, le SRCGE met en cause le Freiw-Stamm-Reg 5, I. reiter-abteilung. D'après les témoignages des habitants, un capitaine nommé Ackermann (Wickermann ?) serait le chef des deux détachements ayant commis ce crime, les cosaques étant commandés par deux lieutenants dont un reconnaissable à ses tatouages sur les bras.

Le 27, le détachement de Faverolles se porte à Marac où un habitant, Justin Cheminade, est abattu... Selon le témoignage du maire de Saint-Loup-sur-Aujon, la colonne de 300 Allemands qui opère dans le secteur de Saint-Loup, Courcelles-sur-Aujon, Eriseul, à la recherche de "parachutistes américains", fin août 1944, ne viendrait pas de Chaumont... mais de Vesoul (hypothèse non vérifiée)...

Un repli jalonné par des crimes

Alors que Saint-Dizier est tombée le 30 août 1944, que Chaumont est menacée le 31 août, les éléments de la Freiwilligen-Stamm-Division reçoivent l'ordre de repli vers l'Est. Les détachements disséminés en Haute-Marne rejoignent Chaumont ou Langres avant de s'en aller. Ce serait ainsi l'unité de Rolampont qui, après avoir pris le 28 août la direction de Langres par le chemin de halage du canal, exécute un habitant de Torcenay, Paul Noirot, le 31 août 1944.

Selon Odette Daverio, c'est le 1er septembre 1944 que le rittmeister Kupper quitte le quartier Foch à la tête d'une compagnie. Les témoignages de personnes habitant sur l'axe route nationale 417 permettent de connaître son itinéraire, marqué ce jour-là par plusieurs crimes. Notons d'abord que cette colonne est accompagnée de cultivateurs requis dans plusieurs localités : Faverolles, Villiers-sur-Suize, Chamarandes, Laville-au-Bois, Biesles...

Les cosaques passent par Mandres-la-Côte. Au carrefour de Nogent, ils croisent le chemin de deux résistants en mission et d'un civil qui sont pris sous son feu, vers 14 h. Deux hommes sont tués (Maurice Boé et Lucien Mongin), le troisième grièvement blessé (Jean Raclot). En passant ensuite par la ferme Coupas, territoire d'Odival, les Russes réquisitionnent un nouveau civil, Henri Thierry. Poursuivant son repli sur la RN 417, cette colonne parvient à Is-en-Bassigny. Là, dans l'après-midi (un témoin dit : vers 17 h), elle arrête trois civils qui se trouvaient auprès de la carcasse d'un avion de chasse américain abattu dans la matinée à Is-en-Bassigny, non loin de Montigny-le-Roi. Ces trois hommes - le ciselier Marius Blot, Pierre Moussu et Pierre Iemolini - "ont été emmenés par trois cosaques en direction de Montigny", note un témoin.

Au même moment, au garage Henry de Montigny-le-Roi où des camions sont en réparation, un habitant, Paul Tisserand, aidé d'un employé, Serge Charles, vole un fusil au détachement russe. Ils sont arrêtés et, avec les trois otages pris à Is-en-Bassigny, ils sont fusillés vers 18 h 30, à la sortie de Montigny, en direction de Bourbonne-les-Bains. Parmi les officiers allemands présents alors dans le bourg, les témoins se rappellent d'un lieutenant, brun, mesurant 1,80 m, portant le bras gauche en écharpe (et qui aurait été blessé à la fesse droite), d'un capitaine de forte corpulence, de même taille, mais blond, ainsi que d'un colonel.

Les auteurs du massacre de Montigny appartiennent peut-être au détachement de 50 hommes qui passe ensuite la nuit dans le village voisin de Meuse. Le 2 septembre 1944, le gros de la colonne quitte à son tour Montigny-le-Roi pour Bourbonne, puis Jussey (Haute-Saône), où les requis civils sont libérés.

Et ensuite ? Selon un Chaumontais, qui dit avoir recueilli les confidences d'un déserteur tchécoslovaque, ces cosaques se seraient révoltés à Jussey où ils auraient tué leurs officiers allemands. Il y a manifestement confusion avec un évènement bien connu : le passage à la Résistance, effectivement dans ce secteur, le 27 août 1944, d'un bataillon de la 30. Waffen-SS-Division composé de soldats ukrainiens et sous les ordres du major Hloba (le BUK). En réalité, le Freiw-Stamm-Reg. 5 semble se battre dans le Territoire de Belfort et en Alsace.

A la libération, des mandats d'arrêt seront délivrés par la justice militaire française contre plusieurs officiers de la Freiwilligen-Stamm-Division accusés de crimes de guerre en Haute-Marne, en Côte-d'Or, dans le Jura et l'Ain. Nous ignorons qui, parmi eux, a pu être retrouvé, traduit devant la justice et condamné.

Sources consultées : 163 W 3156, 3159, 3161, 3170, 3175 et 3178, AD 51 (Reims) ; 39-45 Magazine ; La Haute-Marne et les Haut-Marnais durant la Seconde Guerre mondiale, club Mémoires 52, 2022.